1945年10月25日,台湾在结束了日本帝国主义长达50年的殖民统治后,重回祖国怀抱。这是包括台湾同胞在内的中华儿女众志成城、同仇敌忾、不怕牺牲、团结御辱的结果。为纪念这一历史性时刻,本文以中国第二历史档案馆所藏档案为依托,还原那段台湾命运始终与祖国休戚相关的过往,见证台湾人民和大陆人民血浓于水的同胞情谊。

血脉相连 复籍更名誓为“中国人”

1895年《马关条约》签订,清政府将台湾、澎湖列岛割让给日本。消息传来,台湾各界悲愤异常,“若午夜暴闻轰雷,惊骇无人色,奔走相告,聚哭于市中,夜以继日,哭声达于四野”。日本占领台湾后,为彻底斩断台湾与祖国的联系,推行奴化政策,将台湾同胞视为亡国奴,政治上歧视,经济上榨取,文化上奴役。备受欺凌的台湾人民对祖国的思念与日俱增,希望台湾能早日回归祖国。在日据台湾时期,对于被动取得的日本国籍,台湾人民并不认同。其中,台湾国民党原主席连战的祖父连雅堂回归祖国复籍更名就是典型一例。

连雅堂即连横,著名爱国诗人、史学家,祖籍福建龙溪,其先人于清康熙年间移居台湾。1878年2月,连雅堂诞生于台南县马兵营。1895年,中国在甲午海战中惨败,清廷被迫签订了丧权辱国的《马关条约》,其中第五条规定:“条约文本互换后,日本准台湾本地居民退出界外;但限期届满尚未迁徙者,均视为日本臣民。”1897年5月8日即所谓“限期届满”之日,是台湾同胞决定去留的最后一天。连雅堂因其母患病在床,一家人未能离台外迁,一夜之间便屈辱地成为有“日本国籍”的人。连雅堂认为这对堂堂中国人来说是奇耻大辱。

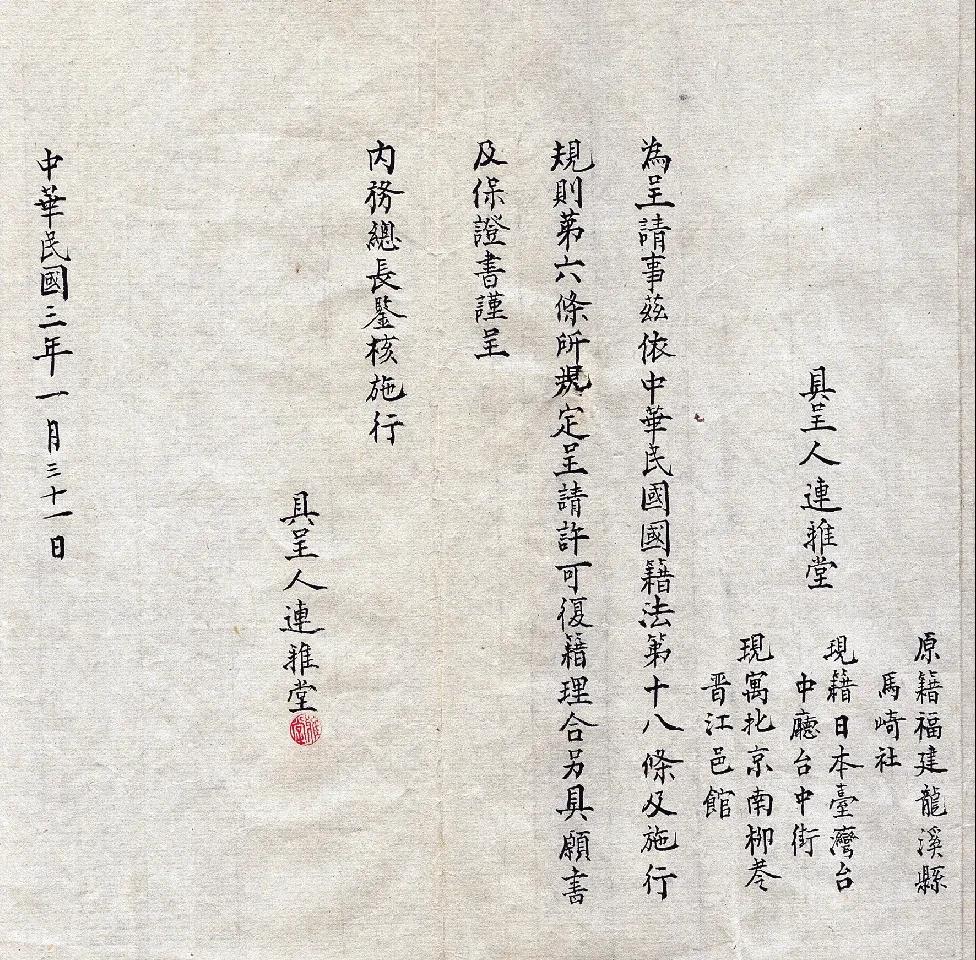

1914年1月31日,连雅堂为申请恢复中国国籍事致民国北京政府内务总长的呈文。 中国第二历史档案馆藏

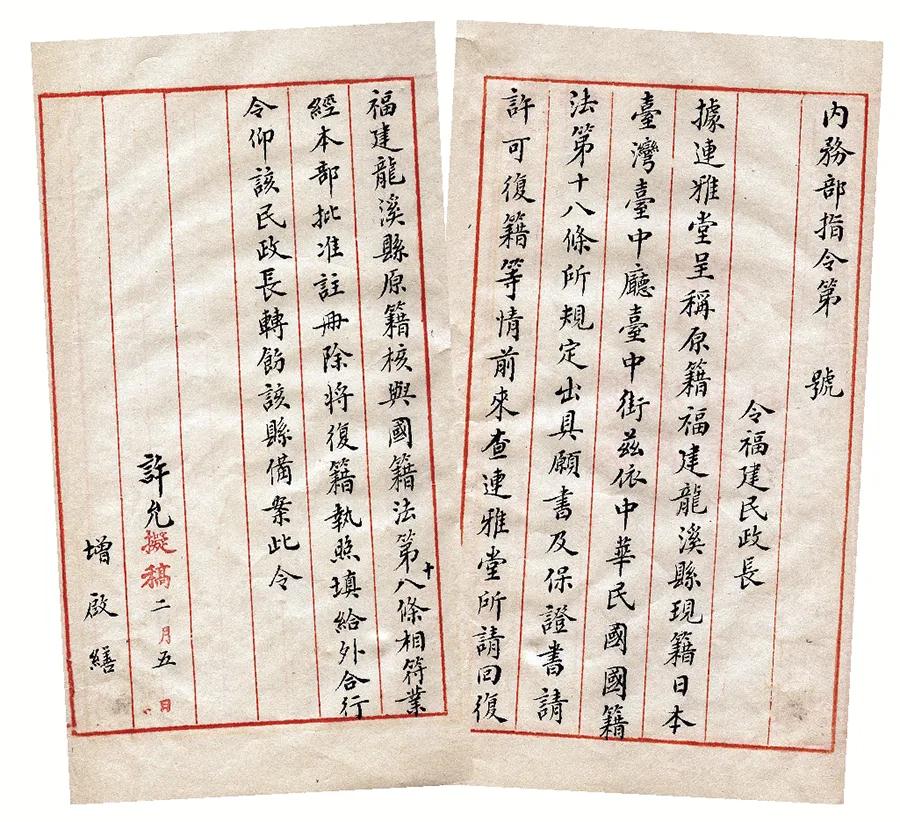

1912年,民国北京政府拟定了《国籍法》。为洗刷耻辱,连雅堂于1914年1月31日向民国北京政府内务部提交了呈文,请求恢复其中国福建原籍,并附《愿书》《保证书》各一件。他在呈文中写道:“具呈人连雅堂,原籍福建龙溪县马崎社……兹依中华民国国籍法第十八条及施行规则第六条所规定,呈请许可复籍。”2月5日,内务部即批准其请求。在领到中国国籍执照后,连雅堂又呈文内务部,申请将姓名改为连横,取“凌云健笔意纵横”之意,以此新名抒发报国之志。内务部于2月13日收到呈文,第二天即按手续批准。

1914年2月5日,民国北京政府内务部为批准连雅堂申请恢复中国国籍事致福建民政长的令。中国第二历史档案馆藏

1914年2月5日,民国北京政府内务部为批准连雅堂申请恢复中国国籍事致福建民政长的令。中国第二历史档案馆藏

在日本的统治下,连雅堂公然奔赴大陆、恢复中国国籍并更名,他的勇气和气节令人感佩。此举是对日本侵略者的藐视和抗议,也代表了众多台胞的心声。

据理力争 开罗会议宣布台湾归还中国

自从台湾被日本强占后,中国政府和各界有识之士一直在为收复台湾殚精竭虑,尤其在全面抗战爆发后,中国收回台湾的目标更加明确。

1941年底,太平洋战争爆发,国民政府正式对日宣战,郑重宣布“所有一切条约、协定、合同,有涉及中日关系者,一律废止”,割让台湾的《马关条约》当然也在废止之列。

然而,对于战后的台湾,美国却另有所图。1942年8月,美国《幸福》《时代》《生活》三家杂志组织的所谓“关于战后和平方案问题研究委员会”印发的一本名为《太平洋关系》的小册子中提出,战后应建立一条从夏威夷向西,经中途岛、关岛、南太平洋各岛屿至台湾等各战略要点的横跨太平洋的防御地带,由国际共管,以此来维护美国在太平洋的军事战略地位。

“台湾国际共管论”一出,立即遭到中国政府和人民的一致反对。中国方面明确表示,台湾不是无主之地,是中国领土不可分割的一部分。

中国共产党迅速做出反应。《新华日报》连续刊载总编辑章汉夫等人撰写的《罗斯福的外交政策及其反孤立思想的演进》《战争与战后问题》《台湾,回到祖国来!》等社论,严正指出,这种论调完全无视中国和台湾的历史关系,破坏中国领土完整,有把正在进行的世界反法西斯战争演变为“分赃战争”的危险,应该引起全世界的警惕,并号召全国人民“应该用最大的力量来决定自己的命运”。

国民党利用《中央日报》《扫荡报》等发表大量社论、社评,批驳“台湾国际共管论”,并将《太平洋关系》全文披露,令国人周知。国民政府立法院院长孙科在报纸上发表《关于战后世界改造之危险思想》等文,从法理、历史、国际关系等角度对“台湾国际共管论”进行批判。

就连一些没有党派背景的报纸、杂志,也不约而同对“台湾国际共管论”进行批驳。如《大公报》就辟出专栏,不遗余力地发表社论及讨论文章抨击此论调。其中一篇《中国必须收复台湾——台湾是中国的老沦陷区》的社论称,“把台湾看作单纯的日本的殖民地,忘记它的历史,不明它的现状,以为脱离了日本,台湾就像十字街头的流浪儿,可随便安排给任何一个慈善机关收养,这种观念是不正确的。我们要在这里纠正这种观念,郑重向世界公言:台湾是中国的老沦陷区,我们不能看它流落异国,战后中国一定要收复这块土地。……盟国之中如有人作此想头,必受中国人的强烈反对。就台湾的国防地理论,它是中国东南海疆的屏障,它与海南岛是中国监视海疆的一对眼睛,谁愿意让人拆去屏障?谁愿意让人挖去眼睛?”

中国政府和人民收复失地的决心使美国不敢一意孤行。1943年11月23日,中、美、英三国领导人蒋介石、罗斯福、丘吉尔在埃及开罗召开会议,讨论战后世界格局问题。中国政府对此次会议非常重视,会前做了大量的准备工作。中国代表团在赴会之前,就向美国表明了战后收回台湾、澎湖列岛的意向。会上,中国政府坚持了原则立场,提出了收复包括台湾、澎湖列岛在内所有失地的要求,得到了美、英两国的认可。开罗会议结束后,《开罗宣言》也获得了斯大林的赞同。12月1日,由中、美、英三国首脑签署的《开罗宣言》正式公布。宣言规定:“三国之宗旨,在剥夺日本自从一九一四年第一次世界大战开始后在太平洋上所夺得或占领之一切岛屿,在使日本所窃取于中国之领土,例如东北四省、台湾、澎湖群岛等,归还中华民国。”

未雨绸缪 成立机构做好收复准备

开罗会议后,中国收复台湾已成定局,战后接收台湾的各项准备工作正式启动。

1944年4月17日,国民政府成立了涉台工作机构——国防最高委员会中央设计局台湾调查委员会(以下简称“台调会”),陈仪任主任委员。陈仪,1934年至1941年担任国民党福建省主席,主闽期间非常关注台湾问题。1935年,他曾赴台湾考察,注意收集台湾的各种资料,返闽后撰写了《台湾考察报告》。

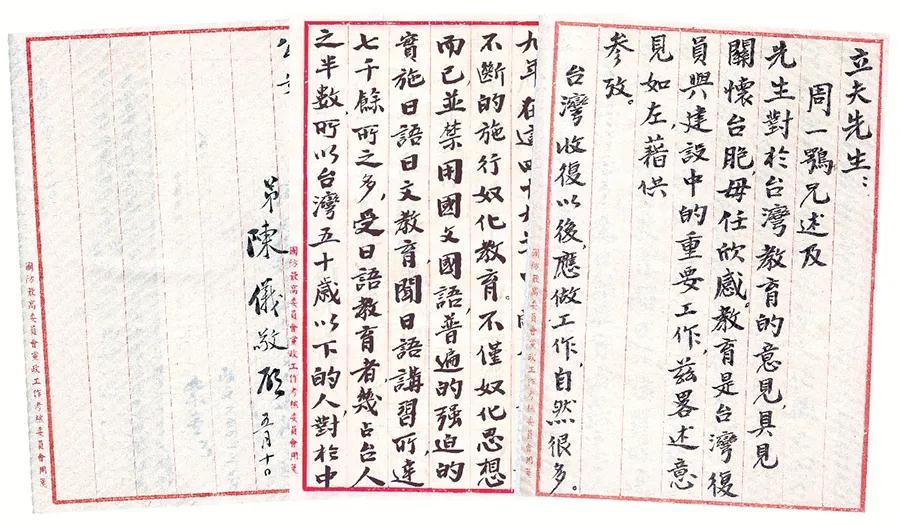

1944年5月10日,陈仪为战后台湾教育接管事致国民政府教育部部长陈立夫函(部分)。 中国第二历史档案馆藏

台调会自成立后就着手从三个方面积极准备:一是收集台湾有关资料;二是培训接收人员;三是起草《台湾接管计划纲要》,为将来处理涉台事务做好接管人员、章程等准备工作。其中《台湾接管计划纲要》对战后收复台湾作了全面的规划,内容涵盖内政、外交、军事、财政、金融、工矿事业、教育文化、交通、农业、社会、粮食、司法、卫生、土地等15个方面,成为战后接管台湾的纲领性文件。以台湾光复后的教育接收与重建工作为例,日本在台湾实行殖民统治时期,推行“奴化和皇民化”教育,所以战后教育方面的接收和重建,必将任重而道远。1944年5月10日,陈仪在给时任国民政府教育部部长陈立夫的一封信中指出:“台湾收复以后,应做工作自然很多。但弟以为最重要的一种却是教育。台湾与各省不同,他被敌人占据已四十九年。在这四十九年中,敌人用尽心计,不断的施行奴化教育。不仅奴化思想而已,并禁用国文、国语,普遍的强迫的实施日语、日文教育,闻日语讲习所达七千余所之多,受日语教育者几占台人之半数。所以,台湾五十岁以下的人,对于中国文化及三民主义差不多没有了解的机会,自然是茫然。这真是十二分的危险。收复以后,顶要紧的是根绝奴化的旧心理,建设革命的心理,那就为主的要靠教育了。”在《台湾接管计划纲要》中,台调会强调“接管后之文化设施,应增强民族意识,廓清奴化思想,普及教育机会,提高文化水准”的同时,提出有关“教育文化”接管的12条具体规定,为日后的教育接管提供了既有指导性又有可操作性的依据。

台调会作为战时专门负责筹划战后收复台湾的职能机构,为光复台湾作了较为细致的准备。

日本投降 台湾回归祖国怀抱

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,国民政府开始实施收复台湾的工作。

8月27日,国民政府任命陈仪为台湾省行政长官,不久又兼台湾省警备总司令。9月9日,中国战区日本投降签字仪式在南京举行。14日,中国空军第一路军司令张廷孟率部飞抵台北,市民仰望天空,欢呼雀跃。据当时报纸报道:“飞机降落在机场上的一刹那,早已等候在机场上的同胞报以热烈的掌声与激情的欢呼。美丽的澎湖,风光旖旎,海港的雄壮,和岛上七万多同胞回归祖国的激动心情,非笔墨所能形容。”

10月17日,国民政府派往台湾接收的陆军70军经过四昼夜的海上颠簸,终于在基隆港登岸。基隆市民几乎全城出动,扶老携幼,迎接祖国的军队。火车进入台北时,30万市民夹道欢迎,充分表达了台湾同胞对祖国的热爱之情。

10月25日上午,中国战区台湾省对日受降仪式在台北市公会堂(今中山堂)隆重举行。受降当天,公会堂门口牌楼上,“庆祝台湾光复”6个大字特别醒目,大厅的台上悬挂着孙中山先生的遗像,台上还有象征胜利的“V”形图案。

上午10时,礼炮齐鸣,中国受降主官台湾省行政长官兼警备总司令陈仪宣布:中国战区台湾省对日受降典礼正式开始。在验明日方投降代表身份后,陈仪下达第一号命令:“台湾日军业于中华民国三十四年(1945)九月九日在南京投降,本官奉中国陆军总司令何转奉中国战区最高统帅蒋之命令,为台湾受降主官,兹以第一号命令交与日本台湾总督兼第十方面军司令官安藤利吉将军受领,希即遵照办理。”安藤利吉用毛笔颤抖地在受领证上签字盖章后,由台湾军参谋谏山春树转呈陈仪,陈仪审阅无误后,命日方代表退出。短短5分钟,受降典礼结束。陈仪即席发表广播讲话,并代表中国政府正式宣布:“从今天起,台湾及澎湖列岛已正式重入中国版图,所有一切土地、人民、政事,皆已置于中华民国国民政府主权之下,这种具有历史意义的事实,本人特报告给中国全体同胞及全世界周知。”

台湾民众欢庆台湾重回祖国怀抱

下午3时,台湾各界人民代表在公会堂举行盛大的台湾光复庆祝大会,陈仪率党政军及各方代表出席,并致祝词,对台湾重回祖国版图表示热烈祝贺。台北40余万市民,“老幼俱易新装,家家遍悬彩灯,相逢道贺,如迎新年,鞭炮锣鼓之声,响彻云霄,狮龙遍舞于全市,途为之塞”。

1946年1月12日,经岛内台胞多次请愿,国民政府又颁布《恢复台湾同胞国籍令》,规定:“查台湾人民,原系我国国民,受敌人侵略,致丧失国籍。兹国土重光,其原有我国国籍之人民,自1945年10月25日起,应即一律恢复我国国籍。”

经过50年的浴血奋斗,台湾终于从日寇的铁蹄下回到祖国的怀抱。台湾光复,是永载民族史册的光辉一页。

- 扫一扫在手机打开当前页

相关文档

您访问的链接即将离开“海口市档案馆”门户网站,进入非政府网站

是否继续?